コンサートでもない、映画でもない、SFでなくもない 「HTML劇場」──

Presents

Human Noon

コンサートでもない、映画でもない、SFでなくもない 「HTML劇場」──

Presents

Human Noon

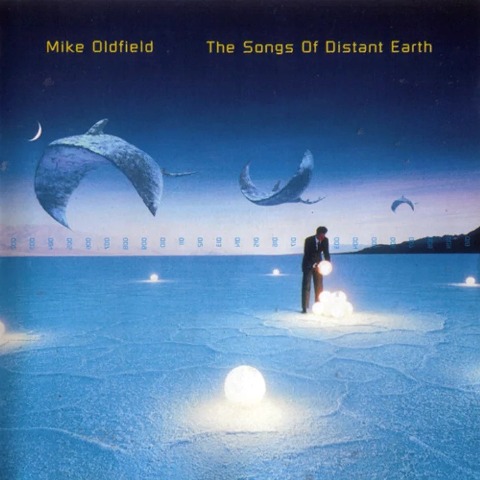

… 果てしもない氷の海の上での、オーロラの冷たい踊り、星々への路に向かって舞いあがる、巨大なエンジンの轟音。彼らは、これらすべてを、闇の中から流れでる音楽の中に聞いた──幾光年を越えて運ばれてきた、遙かなる地球の歌を……。

……三〇年ほど前に《アトランティスへの哀歌》を書いたとき、特定のイメージを心に描いてはいなかった。明確な情景ではなく、情緒的な反応だけを問題にしていた。この曲によって神秘性、悲しみ──圧倒的な喪失感を伝えたかった。わたしは、魚の群がる廃墟の都市を音で描写しようとしたのではなかった。しかし、この瞬間にも心の中でやっているように、いまあのレント・ルグブレのパートを聞くたびに、不思議なことがおこる。

それは一三六小節から始まリ、オルガンの最低の音域へと下がってゆく一連の和音が歌詞のないアリアとなって、深みからしだいに高まってゆく……あの主題が、巨大な鯨の歌を基底にしたことは、もちろん、ご存じのとおりだ。われわれとの和解が、あまりにも、あまりにも遅すぎた、偉大な海の吟遊詩人……これはオルガ・コンドラシンのために書かれたものであり、あのパッセージを電子的な伴奏なしに歌えた者は、ほかには誰もいなかった……。

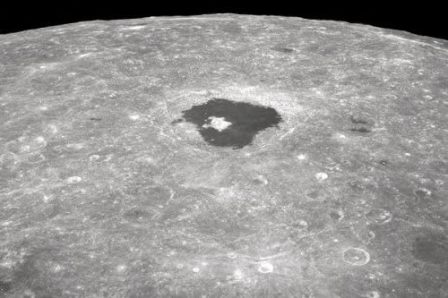

いまや《哀歌》は、わたしを離れて、独自の存在になっている。自分自身の生命を持ってしまったのだ。あれは地球が滅びたあとも、ツィオルコフスキー・クレーターにある宇宙送信機からの五万メガワットに駆りたてられて、アンドロメガ星雲へと進んでいることだろう。 いつの日か、いまから数世紀あるいは数千年たってから、それは受けとめられ──そして理解されるだろう。 口述による覚え書──セルゲイ・ディ・ピエトロ(3411年-3509年)

アーサー・C・クラーク『遥かなる地球の歌』(1986年)

一九七三年八月第二週

ユージン・スミルノフ教授 最後のラジオ講座

もはや、神もいない。神は十九世紀末に人間の手によって殺されました。──私の前にひろがるのは、ただ黒暗たる虚無──無意味な”物 自 体”であります。消滅した人間の意識は何ものでもなく、太古の闇はふたたびこの美しい──だが無意味な、天体の上におとずれようとしております。地球はふたたび、いつの日か、高等な知的生物を──人間以外の意識をうみ出し、その意識によって照らされるでしょうか? いったい何億年のちに?──

「しかしながら──この人間の冥蒙は、なんというすくいがたい冥蒙であったことでしょう! 人類は、あまりにも人間的なことにかかずらいすぎました。ニーチェが『人間的な、あまりにも人間的な』を書いてから、すでに半世紀以上もたっているのに──

「みなさん!──ああ、みなさん!……ここに、ひょっとしたら、災厄の真の原因があったのかも知れないのです。──これほどまでに科学を発達させ、物質生産をゆたかにした人類が……たかがウイルスに、わずか数か月の間に滅ぼされた。こんなことはあり得ない!──そうです。

「私は……私見によれば……われわれは近世末期と近代初期の間にたつ一人の巨人を……決して仰々しい予言者ぶったふるまいをせず、十八世紀に集大成された『理性』のみを信じて、一つのもっとも未来的な結論に到達した天才を──イマニュエル・カントの宇宙=人間観こそが、二十世紀後半において、ふたたび、とりあげられねばならないものではなかったかと思います。

「講義を……終わります」

(『復活の日』初版本は、一九六四年、株式会社早川書房から刊行されました)

小松左京の宇宙 石川喬司

人類とその文明──これが小松SFの一貫したテーマである。

『復活の日』で世界の破局に立会った小松は、さらに実験室の規模を拡大させて、こんどは人類の運命、宇宙の歴史という壮大きわまりないテーマに取組んだ。本書『果しなき流れの果に』は、その興味津々たる実験記録である。「虚無とはなにか? 〈時〉とはなにか? 時の流れの果にあるものは? 宇宙の終末は? そして、地を這うものの末裔の、暗黒の心の中に芽ばえながら、なおみずからをうみ出したものをこえて、純一で透明なフィルムとして、宇宙と同じ大きさにひろがり得る意識とは?」──電話のベルに悩まされながら死んでゆくティラノザウルスの話をプロローグに、千数百年前の古墳から出土した奇妙な四次元的砂時計の謎をめぐって展開するこの長編で、小松は、人類最大の疑問に挑戦したわけである。SFの醍醐味もここに尽きるといえよう。

これは『復活の日』のあとがきの「人類とその文明の存在は、人類自身にとってと同様、この宇宙にとって、絶対的なチャンスであるということが理解された時、われわれはこの認識において人類の〈理性〉に対する呼びかけをなす絶対的根拠を得るのではないだろうか?」という考えと照応するものだろう。

ユージン・スミルノフ教授

ユージン・_ミルノ_教授

ミルノ

ミノル

みのる

実

∴ 小松 実(小松左京の実名) このふたりは、ゆうじんなのだろう

月の裏側にある直径180kmのクレーター。

ツィオルコフスキー(1857年-1935年)はロシアの物理学者、数学者、SF作家。

ロケット噴射に関する重要な式──「ツィオルコフスキーの公式」と呼ばれる──を発表した(1897年)が、例によって、晩年まで業績が評価されることはなかった。

アーサー・C・クラーク『神の鉄槌』(1993年)の扉──

本書で過去に属する出来事のすべては、

記述されたとおりの時と場所で起きている。

未来に属する出来事のすべてもそうなるかもしれない。

そしてひとつだけたしかなことがある。

おそかれ早かれ、われわれはカーリーと出会うだろう。

遭遇その一 一九七二年、オレゴン

遭遇その二 一九〇八年、シベリア、ツングースカ

遭遇その三 六五〇〇万年前、メキシコ湾

遭遇その四 二一〇九年、"カーリー2"

「……おそらくわれわれは地球をあまりにひどく汚してしまったので、あらためてやりなおすときがきたのでしょう。ツィオルコフスキーの古い言葉にありますね──”地球は人類の揺りかごであるが、永遠にそこにいるわけにはいかない”。カーリーは旅立ちのときをおだやかに暗示しているのかもしれません」(同文庫版 p.207)

セルゲイ・ディ・ピエトロの口述による覚え書(再掲)──あれは地球が滅びたあとも、ツィオルコフスキー・クレーターにある宇宙送信機からの五万メガワットに駆りたてられて、アンドロメガ星雲へと進んでいることだろう。 いつの日か、いまから数世紀あるいは数千年たってから、それは受けとめられ──そして理解されるだろう。(『遥かなる地球の歌』p.339)

Copyright © 情報風景インスティテュート株式会社